- Recrutements

- Contacts

- Annuaires

- Choix du langage :

Dernières publications

950.

- titre

- Do suspended particles matter for wastewater-based epidemiology?

- auteur

- Gauthier Bernier-Turpin, Régis Moilleron, Chloé Cenik, Fabrice Alliot, Sabrina Guérin-Rechdaoui, Thomas Thiebault

- article

- , In press, 280, pp.123543. ⟨10.1016/j.watres.2025.123543⟩

- titre

- Stock and vertical distribution of microplastics and tire and road wear particles into the soils of a high-traffic roadside biofiltration swale

- auteur

- Max Beaurepaire, Tiago de Oliveira, Johnny Gasperi, Romain Tramoy, Mohamed Saad, Bruno Tassin, Rachid Dris

- article

- , 2025, 373, pp.126092. ⟨10.1016/j.envpol.2025.126092⟩

- titre

- Assessing water quality restoration measures in Lake Pampulha (Brazil) through remote sensing imagery

- auteur

- Alexandre Assunção, Talita Silva, Lino de Carvalho, Brigitte Vinçon-Leite

- article

- , 2025, ⟨10.1007/s11356-025-35914-6⟩

- titre

- How to monitor and forecast microbiological quality in bathing sites in urban water bodies? The La Villette study site (Paris)

- auteur

- Arthur Guillot - Le Goff, Natalia Angelotti de Ponte Rodrigues, Rémi Carmigniani, Brigitte Vinçon-Leite

- article

- , 2025, TSM 12/2024, pp.219-228. ⟨10.36904/tsm/202412219⟩

- titre

- Modelling evapotranspiration in urban green stormwater infrastructures: Importance of sensitivity analysis and calibration strategies with a hydrological model

- auteur

- Ahmeda Assann Ouédraogo, Emmanuel Berthier, Jérémie Sage, Marie-Christine Gromaire

- article

- , 2025, 185, pp.106319. ⟨10.1016/j.envsoft.2025.106319⟩

Nourrir Paris en temps de crise - Fabien Esculier

Article du 21 avril 2020 dans The Conversation

publié le , mis à jour le

Nourrir Paris en temps de crise… et après ?

Gilles Billen, Sorbonne Université ; Fabien Esculier, École des Ponts ParisTech (ENPC) ; Josette Garnier, Sorbonne Université et Julia Le Noë, University of Natural Resources and Life Science (BOKU)

En ces temps d’épidémie et de confinement, où les activités économiques sont à l’arrêt, assurer l’approvisionnement alimentaire des grandes villes apparaît encore plus que d’habitude comme une nécessité vitale.

Mais les mutations du système agro-alimentaire au cours des 50 dernières années l’ont-elles rendu plus sûr ou plus vulnérable face aux aléas et aux crises ?

Jusqu’au milieu du XXe siècle, Paris était approvisionné pour l’essentiel par un hinterland nourricier, un territoire d’une centaine de kilomètres entourant la ville. Sa capacité à produire des excédents par rapport aux besoins de sa propre population a progressé au même rythme que la croissance démographique urbaine.

Le système agricole qui a permis une telle évolution, c’est celui de la polyculture-élevage ; ici, l’épandage des déjections animales permet de restituer aux sols cultivés des nutriments exportés par la récolte. Ces déjections proviennent principalement du broutage par les troupeaux de légumineuses fourragères, tels le trèfle ou la luzerne, capables à l’inverse des autres végétaux de fixer l’azote de l’air, essentiel à la croissance des plantes.

La toute proche banlieue parisienne s’était spécialisée, elle, dans les fruits et légumes frais fertilisés aux engrais urbains – excréments humains, fumier de cheval et déchets alimentaires.

Le tournant des années 1950

Avec l’avènement de l’agriculture industrielle, à partir de 1955, et la généralisation de l’usage des engrais azotés de synthèse produits industriellement, l’agriculture céréalière a pu se passer de l’élevage et de ses précieuses déjections.

Le centre du bassin parisien s’est alors spécialisé dans les grandes cultures céréalières d’où les troupeaux avaient disparu. Sa production agricole a bien vite dépassé les besoins en grain de l’agglomération parisienne, bien que la population urbaine ait doublé dans le même temps. 80 % de cette production est aujourd’hui destinée à l’exportation.

Le bétail, exclu de ces zones centrales du bassin, s’est concentré dans les régions périphériques : le Grand Est où s’est maintenue la polyculture-élevage, et surtout le Grand Ouest, spécialisé depuis les années 1980 dans un élevage intensif, basé sur l’importation massive de soja d’Amérique latine. Les fruits et légumes sont issus de régions toujours plus lointaines de la capitale, la distance moyenne d’approvisionnement passant de 100 km à la fin du XIXe siècle à 790 km au début du XXIe siècle.

La dépendance en ressources fossiles (les hydrocarbures pour la production d’azote, phosphates et potassium miniers), situées hors de l’Union européenne, est devenue extrême et le taux de recyclage des engrais urbains est désormais proche de zéro.

Une concentration d’acteurs

Parallèlement à cet éloignement géographique des zones d’approvisionnement, le système de transformation et de distribution alimentaire s’est profondément concentré.

Quelques grands groupes contrôlent des filières entières, telles que la collecte, le négoce et la transformation du lait, des céréales, des oléagineux et de la betterave. La grande distribution – c’est-à-dire sept grandes enseignes (Auchan, Carrefour, Cora, Leclerc, Casino, Système U, Les Mousquetaires) – et quelques centrales d’achat se taillent la part du lion des ventes alimentaires.

Le commerce de détail, les marchés, la vente directe, ou les modes plus coopératifs d’approvisionnement, comme les AMAP ou les épiceries solidaires, ne concernent aujourd’hui qu’une fraction mineure de l’approvisionnement des particuliers.

Les conséquences de la pandémie

La crise sanitaire que nous traversons aujourd’hui pourrait encore renforcer la position hégémonique de la grande distribution.

La fermeture des marchés, décrétée au début de la période de confinement, renforce par exemple cette idée que seules les grandes enseignes sont capables d’assurer l’approvisionnement dans des conditions sanitaires sécurisées. Pourtant, sous la pression des consommateurs, des marchés de plein air s’ouvrent à nouveau et se montrent capables d’assurer des conditions de sécurité sanitaire sans doute égales à celles qu’on rencontre en faisant ses achats dans un hypermarché. Il en va de même du commerce de détail et des ventes directes qui voient parfois leur demande exploser.

Ce qui se joue aujourd’hui est donc très révélateur d’une tension qui existe de plus en plus entre les tenants d’un système agro-alimentaire toujours plus spécialisé et intégré aux marchés mondiaux, et ceux qui cherchent à reconnecter davantage production agricole et consommateurs.

Deux scénarios pour nos assiettes

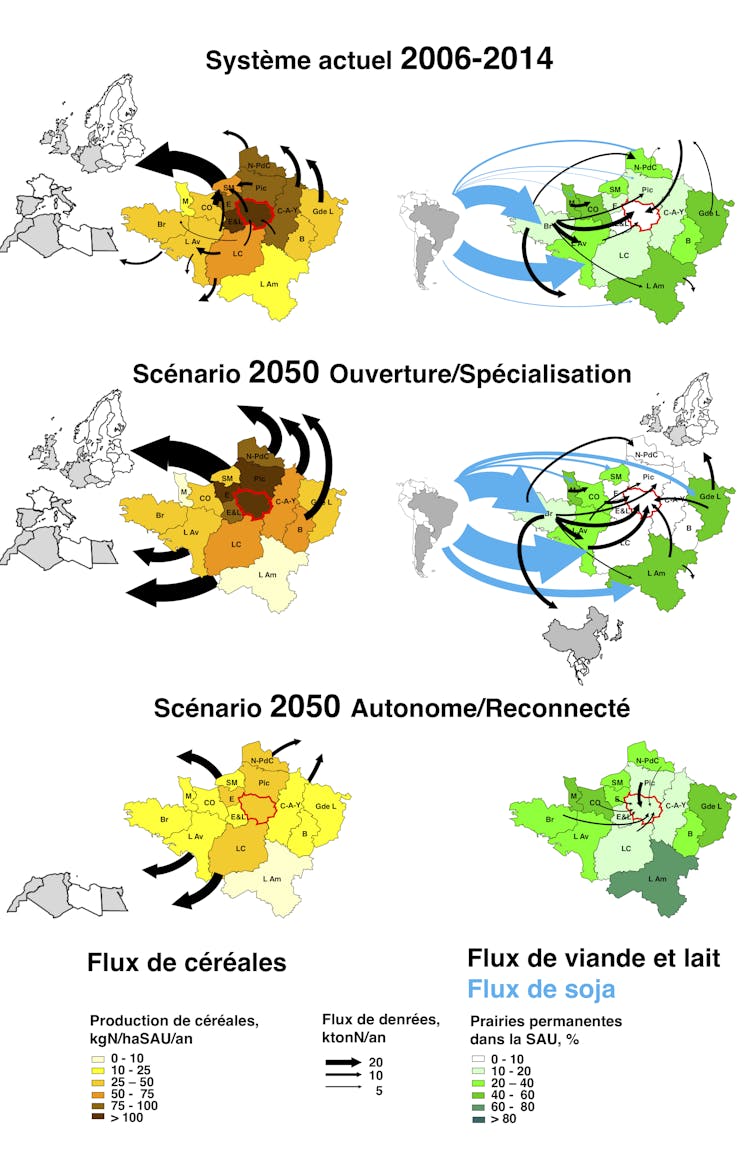

Dans le cadre du programme de recherche PIREN-Seine, ces visions opposées ont été prises comme base pour l’établissement de deux scénarios prospectifs du système agro-alimentaire français à l’horizon 2050, à l’échelle territoriale et nationale.

Le premier scénario (dit « Ouvert et spécialisé ») consiste dans la poursuite du mouvement de spécialisation, de déconnexion de l’élevage d’avec l’agriculture et d’ouverture sur les marchés internationaux.

Il est dans la droite ligne des objectifs de croissance et de mondialisation affirmés par la plupart des politiques publiques nationales et européennes. Dans un discours au monde agricole, en 2018, le Président Emmanuel Macron ne dit-il pas :

« Il n’y a pas d’avenir de notre agriculture s’il n’y a pas une ouverture raisonnée, organisée en matière commerciale. […], il ne faut pas avoir peur de cette ouverture, il faut s’organiser pour en être les gagnants. »

Le second scénario (dit « Autonome, reconnecté, demitarien ») suppose au contraire une réorganisation profonde du système agro-alimentaire français. Il s’agit d’accroître l’autonomie en intrants des exploitations et des territoires, de diversifier les rotations culturales en y intercalant des légumineuses fixatrices d’azote, fourragères (luzerne, trèfle…) ou à graines (lentilles, pois…), selon les principes de l’agriculture biologique.

Il s’agit aussi de réintroduire l’élevage dans les régions où il a disparu et de reconnecter la production agricole avec une consommation alimentaire moitié moins riche en protéines animales (le régime « demitarien »).

La valorisation agricole des engrais urbains, principalement les urines humaines mais aussi les biodéchets alimentaires et les matières fécales, permettant également de renforcer la fourniture d’engrais local.

Des options contrastées

Ces deux scénarios se révèlent l’un comme l’autre capables de nourrir la population française à l’horizon 2050. L’accroissement de la production agricole dans le scénario d’ouverture et de spécialisation rendant possible un doublement des exportations de céréales.

L’augmentation du cheptel permet aussi un accroissement très significatif des exportations de produits animaux, mais la part d’herbe et de production fourragère locale dans l’alimentation du bétail diminue très fortement, au profit des aliments importés, ce qui conduit à des importations de soja quatre fois plus élevées qu’actuellement.

En termes de protéines contenues dans les produits agricoles, la France passe ainsi d’exportatrice nette (-100 kilotonnes d’azote par an, ktN/an) à importatrice nette (+600 ktN/an).

Dans le scénario d’autonomie et de reconnexion, avec l’abandon du recours aux engrais et aux pesticides de synthèse, la production protéique des terres arables diminue de 20 %, ce qui n’empêche toutefois pas la France de disposer d’un excédent de production céréalière disponible pour une exportation à hauteur de 40 % du niveau actuel.

Le cheptel, réduit de moitié, suffit à couvrir les besoins en viande et lait de la population de 75 millions d’habitants demitariens. La France n’exporte plus de poudre de lait, mais peut encore fournir le marché international en fromages AOC !

En matière de contamination des eaux par les nitrates et les pesticides, ainsi qu’en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la comparaison est largement en faveur de ce second scénario.

Pour une nouvelle sécurité alimentaire

Plus que jamais en ces temps de crise, ces deux modèles s’opposent irrémédiablement. Mais la situation mondiale inédite que nous vivons en ce printemps 2020 rend plus sensibles les risques que fait courir à l’approvisionnement alimentaire sa trop grande dépendance aux marchés lointains.

Rompant avec les convictions néolibérales qu’il professait naguère, Emmanuel Macron affirmait ainsi, le 12 mars dernier :

« Déléguer notre alimentation et notre cadre de vie à d’autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle. »

Reprendre le contrôle de notre alimentation suppose un changement radical de l’ensemble du système agro-alimentaire actuel, tant au niveau des systèmes agricoles eux-mêmes que de la transformation, de la distribution et de la consommation.

De nombreuses initiatives montrent la voie : diversification des productions, AMAP, épiceries solidaires, restauration collective re-territorialisée… Les propositions politiques pour une meilleure résilience de nos systèmes alimentaires étaient déjà mises en avant par certains sénateurs ou associations à l’occasion des élections municipales.

La mise en place de la sécurité sociale française est intervenue juste après la Seconde Guerre mondiale : ne peut-on pas transformer la crise actuelle en une opportunité d’étendre notre sécurité sociale à l’alimentation, en suivant l’ambitieuse proposition de l’association Ingénieurs sans frontières ?

Pour aller plus loin : une vidéo, le rapport du PIREN-Seine et la thèse de Fabien Esculier.< !—>

![]() http://theconversation.com/republishing-guidelines —>

http://theconversation.com/republishing-guidelines —>

Gilles Billen, Directeur de recherche CNRS émérite, biogéochimie territoriale, Sorbonne Université ; Fabien Esculier, Chercheur, coordonnateur du programme de recherche-action OCAPI au LEESU, École des Ponts ParisTech (ENPC) ; Josette Garnier, Directrice de recherche CNRS, Sorbonne Université et Julia Le Noë, Postdoctoral research associate, University of Natural Resources and Life Science (BOKU)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Voir en ligne : Article dans The Conversation du 21 avril 2020

Productions scientifiques

Productions scientifiques Moyens techniques et équipements

Moyens techniques et équipements Expertise et disciplines

Expertise et disciplines